Damals, als ich mich noch nicht mit dem Verfassen von längeren Texten befasst habe, dachte ich immer, dass es höchstens zwei, vielleicht drei Arbeitsschritte gibt, bis so ein Roman steht. Wie dumm von mir! Bücher schreiben, das bedeutet im ersten Schritt, eine Rohversion zu Papier zu bringen. Was danach folgt, ist der schier endlose Prozess des Überarbeitens. Doch was bedeutet das eigentlich?

Irgendein schlauer Kollege – war es Stephen King ? – sagte einmal, die erste Version eines Textes schreibt der/die AutorIn zunächst einmal nur für sich selbst. Was er auf jeden Fall aber auch gesagt hat, dass die Erstversion nackt dasteht, gekleidet nur in Socken und Unterwäsche. Erst danach verwandelt sich der Text dann in den folgenden Schritten zu einem Wesen, an dem auch andere Leser Gefallen finden können.

Das ist eine Aussage, die ich gern unterschreibe. Die erste Version eines Textes ist gemeinhin grottenschlecht und relativ unleserlich. Sie ist meist aufgebauscht und erklärend und teilweise auch schlichtweg grammatikalisch, stilistisch oder rechtschreibtechnisch falsch.

Nun kommt also die Überarbeitung ins Spiel. Stephen King hat in seinem Buch „On Writing“ recht ausführlich dazu geschrieben und seine Vorschläge anhand eigener Texte demonstriert. Was wird also überarbeitet?

- Füllwörter (z. B. „noch“, „ja“ etc.) werden gestrichen

- Adjektive und Adverbien (sofern nicht absolut notwendig) werden gestrichen

- Für schwache Verben wie „machen“ oder „sagen“ werden ausdrucksstärkere Äquivalente gesucht

- Sperrige und wortreiche Formulierungen werden umformuliert

- Perspektivfehler (wenn man z.B. etwas erzählt, was aus der Perspektive so nicht wahrgenommen werden kann)

- Dialoge werden gekürzt

Bei Stephen King sieht das ziemlich simpel aus. Es wird gelegentlich gestrichen und dann ein wenig umformuliert. Das liegt vorrangig daran, weil King ein ungemein erfahrener und talentierter Schriftsteller ist. Seine Erstversion ist bereits so gut, dass man gar nicht mehr viel daran herumdoktern muss. Vorhang auf für Silke Elzner.

Ich sitze gerade an einem alten Manuskript, das ich für die Veröffentlichung aufbügeln möchte. Der Text, so dachte ich zumindest, war eigentlich bereits nahezu veröffentlichungsreif. Er hat spannende Charaktere, einen klaren Handlungsverlauf und Spannungsbogen, einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. So weit, so gut.

Aber wie es so ist, wenn man schon ein paar Monate in diesem Business arbeitet, man ist als AutorIn einer ständigen Veränderung unterzogen, wohingegen der Text das bleibt, was er ist: Buchstaben auf Papier, und Papier ist bekanntlich geduldig.

Ich weiß schon jetzt: Das Manuskript hat derzeit ungefähr 140.000 Wörter. Das ist zu lang. Also werden Straffungen und Kürzungen stattfinden müssen. Leider ist es nicht damit getan, einfach ein paar Absätze oder gar ganze Szenen zu streichen. Kaum saß ich an der Geschichte, habe ich noch etliche weitere Probleme entdeckt.

Überarbeiten, das ist im Prinzip schon das, was Stephen King uns lehrt. Doch es ist noch so viel mehr. Es ist wie ein kniffliges Puzzle, wie eine Sucht. Oder, um es mal ganz clever auszudrücken: Text ist wie ein Stück Stoff, über das man so lange bügelt, bis alle Falten ausgemerzt sind (und die gewollten Bundfalten richtig sitzen). Es ist nicht von ungefähr, dass das Wort „Text“ dem lateinischen Wort für „Gewebe“ entspringt.

Seit Januar sitze ich also an dem Manuskript und bügele die Falten heraus. All die Stolpersteine, die grammatikalischen Unsauberkeiten, die fehlenden Verbindungen, die Logikfehler, die holprigen Beschreibungen. Ich stelle Sätze um, setze Pointen, kürze Unwichtiges. Das geht so weit, dass ich jeden Satz dreimal umdrehe, ihn hinterfrage, ihn wieder und wieder lese, ihm einen Schlag auf den Hinterkopf erteile, bis er sich endlich wie ein ordentlicher, braver Satz benimmt.

Manchmal, da geht es aber auch um größere Fragestellungen. Da muss man ganz einfach noch einmal in sich gehen und überlegen, ob man wirklich die richtige Entscheidung auf einer grundsätzlichen Ebene gefällt hat. Um es einmal an einem Beispiel zu verdeutlichen:

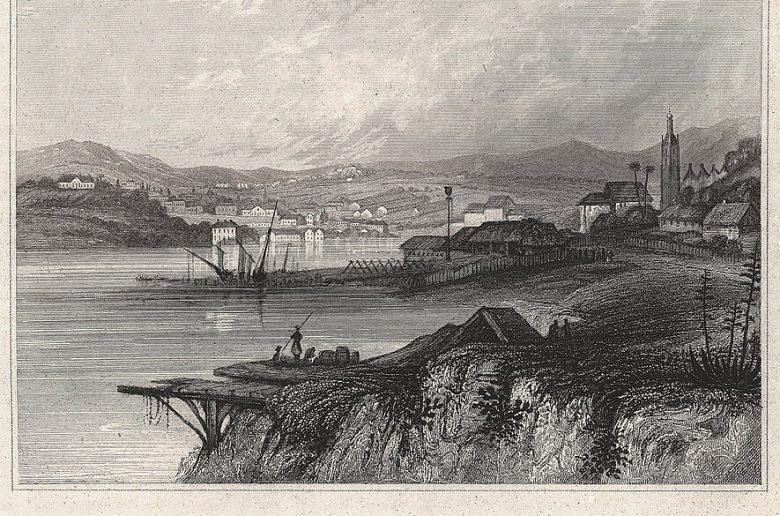

Mein derzeitiges Projekt spielt in Sydney in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die kleine Kolonie am Ende der Welt wurde 70 Jahre zuvor als Strafkolonie gegründet. Die britische Regierung schickte von London aus Gouverneure, die die Kolonie unter Kontrolle halten und weiter ausbauen sollten. Einer davon war ein gewisser Lachlan Macquarie, ein Visionär, der so viel für Sydney und ganz Australien geleistet hat, dass sein Name selbst heute noch allgegenwärtig ist. Er ist solch eine prominente Persönlichkeit, dass eine meiner Figuren sie zu seinem Vorbild auserkoren hat. Hier nun aber das Problem: In Australien kennt fast jeder diesen Macquarie, doch für meine deutsche Leserschaft sieht das natürlich anders aus.

In einem historischen Roman muss man als AutorIn immer abwägen, wie viel Mehrwert die gelieferte Information hat. Einerseits weiß ich, dass meine LeserInnen gern etwas Neues beim Lesen lernen, andererseits muss ich vorsichtig sein, dass ich es nicht überziehe und aus dem Roman ein Sachbuch mache.

Hier also mal ein Beispiel aus meiner eigenen Überarbeitungsstrategie zum Thema „Info-Dump über Lachlan Macquarie“. Mein damaliges Finalprodukt aus der Schublade erzählt dazu dies:

Während er sich einen Weg durch den Verkehr suchte und den staubigen Boulevard überquerte, grübelte er über den Namensgeber dieser Straße nach. Lachlan Macquarie. Dieser Dreckskerl, schoss es ihm sogleich in einem Anflug von Neid durch den Kopf. Geboren auf einer bettelarmen Insel der Hebriden, zwar angeblich von adliger Abstammung, doch in Wahrheit der Sohn zweier Schafzüchter, die weder lesen noch schreiben konnten. Dennoch hatte er es weit gebracht. Mit vierzehn war er der Armee beigetreten, und weil die Briten militärisch quasi überall auf der Welt mitmischten, hatte der junge Macquarie in Nordamerika und Südostasien genug Möglichkeiten erhalten, in den Rängen rasant aufzusteigen. 1808 trug man ihm, nachdem er 12 Jahre lang Captain gewesen war, das Amt des Gouverneurs der gerade zwei Jahrzehnte alten Kolonie Neusüdwales an. Als er in Sydney eintraf, herrschten chaotische Zustände. Der vorherige Gouverneur war der strikte und energische William Bligh gewesen. Keineswegs ein Unbekannter, denn Bligh war Kapitän der Bounty gewesen. Seine Tyrannei an Bord hatte zu einer Meuterei geführt, die er selbst nur knapp überlebt hatte. Die abtrünnige Mannschaft hatte ihn und ein paar Getreue in einer Nussschale mitten im Pazifik ausgesetzt. Wie durch ein Wunder hatten sie sich bis nach Batavia in Niederländisch-Indien retten können. Trotz des Desasters hatte Bligh in London seine Fürsprecher nicht verloren. Man hielt ihn vielmehr für den richtigen Mann, um die aufrührerische Sträflingskolonie, wo korrupte Offiziere sich mit Hilfe ihres Rummonopols bereicherten, wieder in den Griff zu bekommen. Der Plan ging jedoch nicht auf. Blighs rigorose Art verschlimmerte die Zustände und führte dazu, dass das Militär ihn auf einem Schiff im Hafen festsetzte und einen neuen Gouverneur einforderte. Macquarie erbte einen Scherbenhaufen, doch er wusste, wie man das Beste aus solchen Situationen machen konnte. Er hatte Visionen für die Kolonie, die zu diesem Zeitpunkt zum größten Teil immer noch ein Strafgefangenenlager ohne Mauern oder Zäune war. Er stellte ehemalige Sträflinge den freiwilligen Siedlern gleich, prägte eine eigene Münze, legte ein neues, geordnetes Straßennetz fest, begann mit dem Bau von Kirchen, öffentlichen Gebäuden, Brücken und Werften. Überall in Neusüdwales gründete er Ortschaften. Er ließ eine Passstraße durch die Blue Mountains im Westen anlegen, um das Land dahinter zu erschließen. Und er entsendete Entdecker, um den Kontinent, den er Australien taufte, weiter zu erforschen. Er benannte nicht nur die Macquarie Street nach sich selbst, sondern mindestens ein Dutzend Inseln, Häfen und Siedlungen. Die Universität, die bald fertiggestellt sein würde, sollte ebenfalls seinen Namen tragen. Trotz allein Neids: Mittmeier bewunderte Macquarie für seinen Tatendrang und seine Weitsicht. Er war es, der Sydney erst zu einer lebenden Stadt gemacht hatte. Jeder hier kannte heute seinen Namen. Und das war es, was er auch für sich selbst anstrebte.

Wow, das ist ganz schön lang, nicht wahr! Vor allem, wenn man bedenkt, dass Macquarie keine handelnde Figur in meinem Roman sein soll, sondern nur ein Vorbild, nach dem sich meine Figur orientieren will. Trotzdem hat sich mein früheres Ich in dieser alten Version lang und breit über ihn ausgelassen und das auch noch für gut befunden. Nicht so sehr, weil ich das alles recherchiert hatte und damit angeben wollte, wie fleißig und akribisch ich gewesen war, sondern weil ich es spannend fand, dass William Bligh, der Kapitän der berühmten Meuterei auf der Bounty, zuvor Gouveneur war, und dass Macquarie z.B. dem gesamten Kontinent seinen Namen gegeben hatte. Er hat Sydney auch nicht als ein Gefängnis ohne Mauern gesehen, sondern das Potenzial entdeckt, den Flecken zu einer echten Stadt nach europäischem Vorbild auszubauen. Kein Wunder also, dass sein Name unvergessen ist.

Doch war all dies hilfreich für meine Erzählung? Leider musste ich mir eingestehen, dass das nicht der Fall war. Tatsächlich führe ich mit dieser langatmigen Erklärung weg von der eigentlichen Szene. Die Erzählung wird dadurch statisch, denn es passiert nichts mit den handelnden Figuren. Etwas, was man als AutorIn in jedem Fall vermeiden sollte. Also zückte in 2025 meinen geliebten Rotstift und begann zu kürzen.

Ich strich alles, was nicht unbedingt notwendig war für die Charakterisierung meiner eigentlichen Figur: die genaue Abkunft von Macquarie, die ganze Affäre rund um Bligh, und viele Details zu den visionären Maßnahmen, die Macquarie ergriffen hat. Am Ende waren es nur noch 30% des ursprünglichen Textes. Das las sich schon um einiges besser und war nicht mehr der Geschichtsexkurs, der von der eigentlichen Action ablenkte.

Aber dann kam ich ins Zweifeln. War dies wirklich die beste Möglichkeit, diese Information zu verpacken? Ich bin stets bestrebt, den Erzähler so weit wie möglich in den Hintergrund treten zu lassen. Die Figuren sollen sich selbst charakterisieren, wo es nur irgend möglich ist. Natürlich ist so ein kleiner innerer Monolog meiner Figur bereits eine Selbstcharakterisierung – aber ist sie auch dynamisch? Nein. Was wirklich dynamisch ist, ist, wenn die Figur mit anderen Figuren interagiert. Das bringt Bewegung in die Szene, ähnlich wie der Unterschied zwischen einem Foto und einem Film. Ich als Leserin wünsche mir einen Film, möglichst immer. Was also tun?

Ich habe noch weiter gestrichen und die wesentlichen Elemente auf das Nötigste reduziert, und dann kam mir ein Geistesblitz: Ich habe die Informationen in einen Dialog gesteckt, der kurz darauf stattfindet. Und das ist dabei herausgekommen:

Fairfax freute sich sichtlich über das Lob. »Ein Glück!«, scherzte er. »Worauf wollen Sie also hinaus?«

Mittmeier grinste. Der Fisch hatte angebissen. »Sie kennen den alten Gouverneur Macquarie?«

»Lachlan Macquarie? Natürlich. Nach ihm wurde ja die Straße benannt, in der Sie wohnen.«

»Und diverse Ortschaften, Inseln, Häfen …«

»Sogar die neue Universität!«, fiel Fairfax ihm ins Wort.

»Wussten Sie, dass der Mann einen Scherbenhaufen erbte, als man ihn nach Sydney schickte, und dass er es war, der dank seiner Vision die Strafkolonie erst zu einer Stadt gemacht hat?«

»Ein großer Mann, da sind wir uns einig. Worauf wollen Sie hinaus?«

»Nun, lieber Fairfax«, Mittmeier senkte ominös die Stimme, sodass man ihn über die Gespräche der anderen Gäste hinweg kaum noch verstand, »Sydney ist mittlerweile eine mittelgroße Stadt. Sie wächst und gedeiht. Doch was fehlt, um sie zu einer wahren Metropole zu machen?«

Das Ergebnis ist zwar inhaltlich weitaus magerer als die erste Version (meine damalige Endversion), aber dafür ist sie packender und mitten im Geschehen. Als LeserIn nimmt man diese Informationen gewissermaßen im Vorbeigehen mit, ohne es so recht zu bemerken.

Und so geht es also weiter und immer weiter. Meine Bearbeitung des Manuskripts hat mit dem Jahreswechsel begonnen und wird sich noch bis zum Sommer hinziehen. Wie man sieht: Überarbeiten heißt nicht nur kürzen, sondern auch dynamisieren. Der beste Text entsteht oft erst nach mehreren Durchgängen.

Sobald ich mit der Geschichte fertig bin, soll sie eine Agenturrunde durchlaufen. Was das bedeutet und wie so etwas vonstattengeht, das erzähle ich dann beim nächsten Mal!